"Landminen sind als Grenzschutz überholt" - HI-Räumungsexperte im Interview

Hintergrund zum Interview

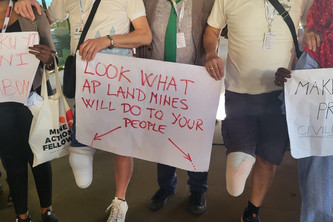

Die parlamentarisch beschlossenen Austritte aus dem Landminen-Verbotsvertrag der drei baltischen Staaten und Finnlands, sowie die Ankündigung eines Austritts der Ukraine und Polens sind höchst alarmierend. Sie könnten die Rückkehr einer international geächteten Waffe ermöglichen, deren Opfer zu 85% Zivilist*innen sind - darunter viele Kinder.

Die Ottawa-Konvention von 1999 verbietet Einsatz, Lagerung, Herstellung und Weitergabe von Antipersonen-Minen und verpflichtet die 166 Mitgliedsstaaten zur Opferhilfe. Sie hat damit entscheidend zur Reduzierung der Opferzahlen in Zusammenhang mit Antipersonen-Minen beigetragen – von 30.000 auf 3.000 pro Jahr bis 2013.

Als Begründung für die Austritte führen die osteuropäischen Länder an, ihre Grenzen angesichts des russischen Angriffskriegs besser schützen zu müssen – Minen sollen dabei der eigenen Sicherheit und dem Schutz der Zivilbevölkerung dienen. Dies ist jedoch eine irrtümliche und gefährliche Annahme.

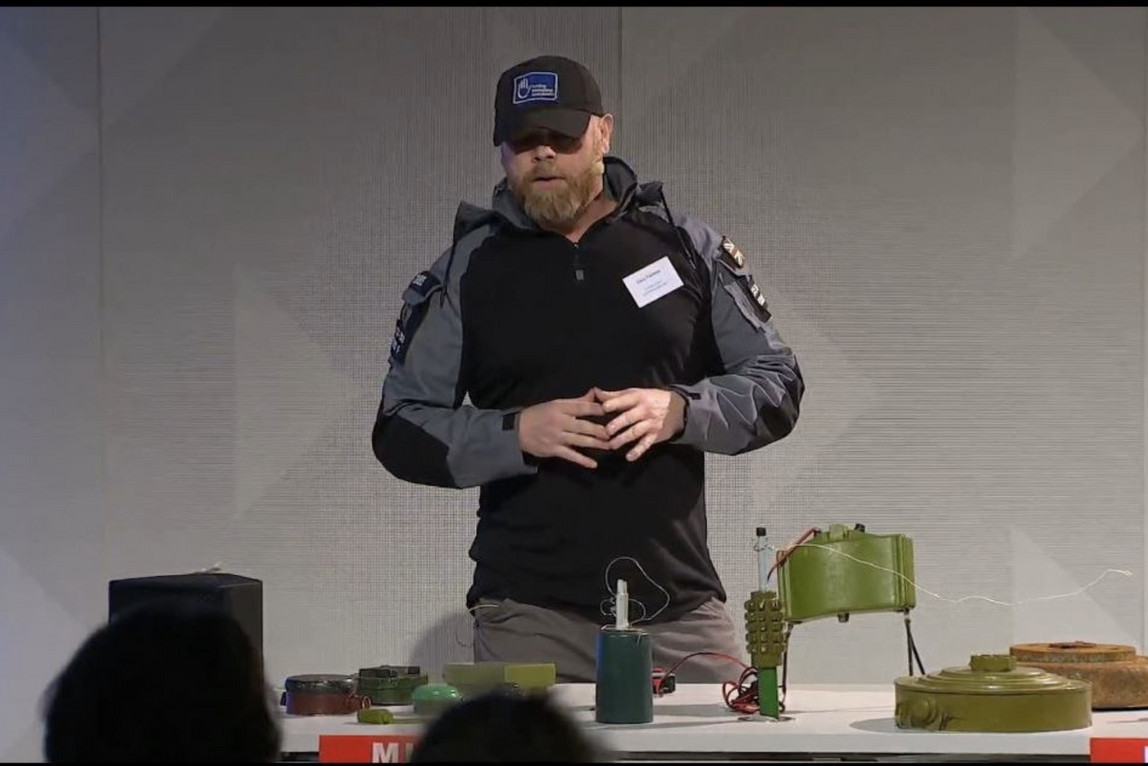

Interview mit Gary Toombs

Gary Toombs, Experte von Handicap International (HI) für die Räumung explosiver Kampfmittel, erklärt in diesem Interview, warum Antipersonen-Minen als Mittel der Grenzsicherung als überholt gelten. Dabei erläutert er, wie diese Waffen konstruiert sind, welches Missverhältnis zwischen ihrem militärischen Nutzen und den damit verbundenen humanitären und ökologischen Risiken besteht – und zeigt auf, dass es aus fachlicher Sicht wirkungsvollere Alternativen gibt, die zugleich im Einklang mit dem Völkerrecht stehen.

Warum stellen Landminen weiterhin ein ernstzunehmendes globales Problem dar?

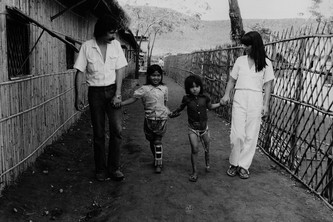

Landminen gehören zu den verheerendsten Hinterlassenschaften bewaffneter Konflikte. Laut dem Landmine-Monitor 2024 wurden innerhalb eines Jahres weltweit mehr als 5.700 Menschen in 55 Ländern durch Landminen oder andere explosive Kriegsrückstände getötet oder verletzt. Erschreckenderweise waren 84% davon Zivilpersonen – und mehr als ein Drittel Kinder. Landminen richten sich nicht gezielt gegen einen Gegner und treffen wahllos. Sie bleiben oft jahrelang im Boden verborgen und werden zur tödlichen Gefahr für Menschen, die ihrem Alltag nachgehen.

Was macht Landminen besonders heimtückisch?

Es ist ihr Missverhältnis zwischen Kosten und Folgen: Eine Antipersonen-Mine kostet in der Herstellung gerade mal drei Dollar – ihre sichere Entschärfung dagegen über 1000 Dollar. Abgesehen von den zivilen Opfern verursachen Landminen auch langfristige Umweltschäden: sie verseuchen Böden, verschmutzen Wasserquellen und machen große Flächen über Jahrzehnte unbrauchbar.

Kurz gesagt: Die humanitären, ökologischen und finanziellen Folgekosten übersteigen jeden kurzfristigen militärischen Vorteil um ein Vielfaches. Ihre fortwährende Existenz gefährdet Leben und blockiert den Wiederaufbau, die wirtschaftliche Entwicklung und Friedensprozesse nach dem Krieg.

Sind Landminen noch wirksam, um Truppen aufzuhalten – wie manche Staaten behaupten, die aus dem Ottawa-Abkommen austreten wollen?

Früher wurden sie eingesetzt, um feindliche Truppen aufzuhalten. Doch in Zeiten moderner Kriegsführung hat sich ihre militärische Wirksamkeit durch technische Fortschritte stark reduziert.

Dank fortschrittlicher Technologien wie ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), Satellitenbilder, Drohnen und bodengestützte Sensoren können militärische Kräfte heute Truppenkonzentrationen erkennen und feindliche Aktivitäten in Echtzeit überwachen. Sie können Minenfelder identifizieren noch während sie verlegt werden. Das bedeutet, dass die meisten Minenverlegungsoperationen nicht mehr verdeckt oder unvorhersehbar sind.

Außerdem sind spezielle Räumgeräte wie Minenpflüge, Walzen, Sprengladungen und gepanzerte Ingenieurfahrzeuge in der Lage, unter Beschuss innerhalb weniger Minuten “sichere” Korridore durch Minenfelder zu schaffen. Besonders deutlich zeigt sich das im Ukrainekrieg: Dort überwanden kombinierte Truppenverbände erfolgreich Minenfelder mithilfe von Feuerkraft und Technik.

Zudem geht es bei der modernen militärischen Planung oft darum, Schwachstellen auszunutzen. Einmal kartiert – etwa durch Drohnen oder Intelligence, Survey and Reconnaissance (ISR) – können Minenfelder heute gezielt umgangen oder durchbrochen werden. Ihre Rolle als dauerhafte Hindernisse ist überholt.

Was bedeutet “sehr schnell” beim Durchbrechen eines Minenfeldes?

Heute dauern solche Räumaktionen nicht Tage oder Stunden, sondern Minuten. Mit gepanzerten Räumfahrzeugen und linearen Sprengladungen lassen sich Hindernisse mit bis zu 250 Metern pro Minute beseitigen. Ein Minenfeld von einem Kilometer Tiefe kann also in weniger als fünf Minuten durchquert werden. Dabei entsteht eine sechs Meter breite Fahrspur, die für Panzer passierbar ist.

Antipersonen-Minen sorgen nur noch für kurze Verzögerung – nicht für entscheidende Blockaden. Finnlands Leopard 2R-Fahrzeuge haben im aktuellen Krieg in der Ukraine beispielsweise mehrfach russische Minenfelder in kürzester Zeit geräumt. Der Ukrainekrieg zeigt somit, dass mit guter Ausrüstung und Planung selbst dicht verlegte Minenfelder keine unüberwindbaren Hindernisse mehr darstellen.

Kein Minenfeld kann eine gut ausgerüstete, moderne Streitmacht dauerhaft aufhalten. Die Schnelligkeit, Präzision und Durchschlagskraft moderner militärischer Räumtechnik haben Antipersonen-Minen weitgehend überflüssig gemacht. Heute sind sie höchstens ein taktisches Ärgernis – keine strategische Blockade mehr.

Wie werden Landminen eingesetzt?

Es gibt vier Haupttypen von militärischen Minenfeldern:

- Attrappen-Minenfelder: dienen als Täuschung, um Bewegungen zu verhindern.

- Taktische Minenfelder: beeinflussen gegnerisches Vorgehen.

- Störende-Minenfelder: verlangsamen und belästigen feindliche Kräfte.

- Schützende Minenfelder: sichern eigene Stellungen ab.

Landminen werden selten isoliert eingesetzt. Meist sind sie Teil umfangreicher Sperrzonen mit Panzersperren (Dragon’s Teeth), Gräben und Feuerunterstützung. Allein reichen sie nicht aus, um Angriffe zu verhindern.

Einige Stimmen behaupten, dass ein Schlüsselfaktor für das Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive der Einsatz von russischen Landminen war. Diese dienten nicht der Verteidigung, sondern wurden entlang der sich bewegenden Frontlinien eingesetzt...

Russland hat in der Ukraine entlang sich verschiebender Frontlinien sogenannte “Hindernisgürtel” eingesetzt: Kombinationen aus Antifahrzeug- und Antipersonen-Minen. Häufig wird ein Fahrzeug durch eine Mine lahmgelegt und wenn dann Soldaten aussteigen, treten sie in versteckte Antipersonen-Minen, die absichtlich “nur” verletzen, um mehr Ressourcen für Rettung und Evakuierung zu binden. Somit sollen Vorstöße verlangsamt und Formationen gestört werden.

Aber: solche Taktiken stören zwar den Ablauf, bringen aber keine langfristige militärische Überlegenheit. Moderne Armeen verfügen über Strategien und Technik, um auch improvisierte Minenfelder zügig zu überwinden. Minen behindern, entscheiden aber nicht über Sieg oder Niederlage.

Was wir in der Ukraine gesehen haben, ist somit kein Beweis für die anhaltende Wirkung von Landminen, sondern eher eine Erinnerung daran, dass das Durchbrechen von Minen Zeit, Koordination und Kosten erfordert, was mit strategischen Zielen abgewogen werden muss.

Sind selbstzerstörende Landminen sicherer?

Keinesfalls. Der Begriff “intelligent” oder “selbstzerstörend” für Antipersonen-Minen ist irreführend. Selbstzerstörungsmechanismen funktionieren oft nicht zuverlässig. In US-Tests lag die Fehlerrate des CBU-89 “Gator”-Minen-Systems zwischen 6% und 21%. Deutlich mehr als die erlaubten 0,1% gemäß dem Übereinkommen über bestimmte konventionelle Waffen (CCW). Schon eine Fehlerrate von 2% bei 1.000 Submunitionen bedeutet 20 weiterhin aktive Minen, wobei jede davon ein Risiko für Zivilist*innen und Räumteams darstellt – noch lange nachdem ein Konflikt beendet ist.

Darüber hinaus enthalten viele dieser “intelligenten” Minen Elektronik, Batterien, Zünder oder Selbstzerstörungsmechanismen, die ihre Räumung noch gefährlicher machen. Sie können beim Entschärfen explodieren, statt einfach deaktiviert zu sein. Somit werden herkömmliche Räumtechniken oft unbrauchbar oder zu riskant.

Beispiele gibt es genug: In Syrien und im Irak forderten solche Minen Jahre nach ihrer Verlegung noch immer Todesopfer. In Afghanistan stoßen Räumteams regelmäßig auf US- oder Sowjet-Minen, die eigentlich deaktiviert sein sollten, es aber nicht sind.

Also gibt es keinen Unterschied?

Aus humanitärer Sicht spielt der Unterschied keine Rolle: Eine Mine, die sich nicht selbst zerstört, ist genauso tödlich wie eine, die nie als “intelligent” galt.

Kurz gesagt: „Intelligente“ oder „selbstzerstörende“ Minen erfüllen weder rechtliche noch operative oder moralische Standards. Sie beseitigen weder den unterschiedslosen Charakter von Antipersonen-Minen noch reduzieren sie die Belastung durch Räumung oder die Gefahr für Zivilist*innen. Im Gegenteil: Sie schaffen zusätzliche Risiken und technische Komplexität, ohne das eigentliche Problem zu lösen.

Wenn wir genaue Karten hätten, auf denen jede Landmine verzeichnet ist, würde das die Räumung nicht erleichtern und das Risiko für Zivilisten verringern?

Theoretisch ja, praktisch nein. Selbst wenn Minenfelder bei der Verlegung dokumentiert werden, machen Umwelteinflüsse und technische Grenzen die Karten mit der Zeit unzuverlässig. Regen, Erosion, Überschwemmungen, Bodenfrost oder Tieraktivität können Minen um mehrere Meter von ihrer ursprünglichen Position verschieben. In Bosnien-Herzegowina müssen Jahrzehnte nach dem Krieg verzeichnete Minenfelder immer noch manuell geräumt werden, da die Koordinaten nicht mehr stimmen.

Zudem ist die Genauigkeit von GPS selbst begrenzt – insbesondere in unwegsamem Gelände oder bei dichter Vegetation. Sogar hochwertige militärische GPS-Systeme haben eine Abweichung von ± 5 Metern. Das reicht, um einen Minenräumer direkt auf eine scharfe Mine zu führen. Deshalb verlangen internationale Standards immer eine Räumung mit Beweislage, unabhängig von vorhandenen Karten.

Drohnen und Luftbildanalysen helfen zwar dabei, Geländeformen und Anzeichen für Minenverlegung (z.B. Fahrspuren) zu erkennen, sie können jedoch keine vergrabenen Antipersonen-Minen aufspüren, vor allem, wenn diese aus Plastik bestehen oder nur minimale Metallanteilen enthalten.

In der Ukraine wurde berichtet, dass russische Minenfelder manchmal auf erbeuteten Dokumenten oder Drohnenbildern kartiert waren. Doch Wetterumschwünge und Veränderungen der Front machten diese Karten schnell unbrauchbar. Ähnliches gilt für Kambodscha, wo Räumtrupps auch heute noch Minen weit außerhalb der “offiziellen” Grenzen finden.

Karten können also bei Planung und Priorisierung helfen, aber sie ersetzen keine sorgfältige manuelle Räumung, keine Spürhunde, keine Maschinen oder Metalldetektoren. Jedes Minenfeld, ob kartiert oder nicht, muss mit derselben Vorsicht und gemäß humanitären Standards geräumt werden.

Gibt es Länder, die Alternativen zu Antipersonen- Minen entwickeln?

Ja – und sie sind deutlich wirksamer und sicherer als Antipersonen-Minen. Heute stehen Technologien zur Verfügung, die feindliche Bewegungen erkennen, abschrecken und verzögern, ohne eine tödliche Langzeitbedrohung für Zivilist*innen darzustellen.

Finnland zum Beispiel hat 380 Millionen Pfund in einen „intelligenten Zaun“ entlang seiner Grenze zu Russland investiert. Kein bloßer Zaun, sondern ein System mit Sensoren, Wärmebildkameras und Echtzeitüberwachung, das der Grenzsicherung dient und zugleich das Völkerrecht achtet.

Moderne Militärs setzen anstelle von Landminen zunehmend auf:

- Sensorbasierte Eindringungswarnsysteme (seismisch, akustisch, infrarot) zur gefahrlosen Bewegungsverfolgung.

- Fernbediente Waffensysteme (Remote Operated Weapons Stations, ROWS), die von Menschen bedient werden müssen und damit für Verantwortlichkeit und gezieltes Vorgehen sorgen, wie es das Völkerrecht verlangt.

- Unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) und Drohnen, die eine dauerhafte ISR-Abdeckung bieten.

- Mobile Patrouillen mit KI-gestützter Bedrohungsanalyse in Echtzeit.

Im Gegensatz zu Landminen können diese Systeme deaktiviert oder versetzt werden, ohne langfristige Risiken für Menschen oder Umwelt. Sie bieten alle taktischen Vorteile ohne die menschlichen und moralischen Kosten.

Haben wir es mit einem echten Verteidigungsbedürfnis zu tun, oder mit politischem Kalkül?

Die Länder haben legitime Sicherheitsinteressen, insbesondere entlang umstrittener Grenzen oder in Konfliktgebieten. Aber oft steckt auch Politik dahinter.

Statt auf Minen setzen moderne Streitkräfte verstärkt auf ferngesteuerte Waffenstationen (RWS) und sensorintegrierte Verteidigungssysteme, die Bedrohungen gezielt und kontrolliert begegnen. Solche Systeme werden nicht durch Opfer ausgelöst, sondern von Menschen gesteuert und entsprechen dem humanitären Völkerrecht.

Wer wirklich sichere Grenzen oder Zugangskontrolle will, ist mit diesen Lösungen besser beraten. Sie ermöglichen eine laufende Bedrohungsanalyse, eine kontrollierte Eskalation und keine langfristigen Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung.

Die Geschichte zeigt: Landminen stoppen keine entschlossenen Gegner, sie verzögern nur das Unvermeidliche und hinterlassen enorme humanitäre und finanzielle Lasten. Ihre Räumung dauert Jahre oder Jahrzehnte, während die Folgen – zivile Opfer, Einbußen in der Landwirtschaft, Umweltzerstörung und wirtschaftlicher Stillstand – den kurzfristigen militärischen Nutzen klar überwiegen.

Auch wenn die Sicherheitsbedürfnisse real sind, ist der Einsatz von Landminen keine rationale Lösung, sondern oft Symbolpolitik, basierend auf veralteten Denkweisen und innenpolitischem Druck. Ihre fortdauernde Verwendung zeigt kein modernes Verteidigungsbedürfnis, sondern einen Mangel an Vorstellungskraft und Verantwortungsbewusstsein.

Das ganze Interview als PDF hier.